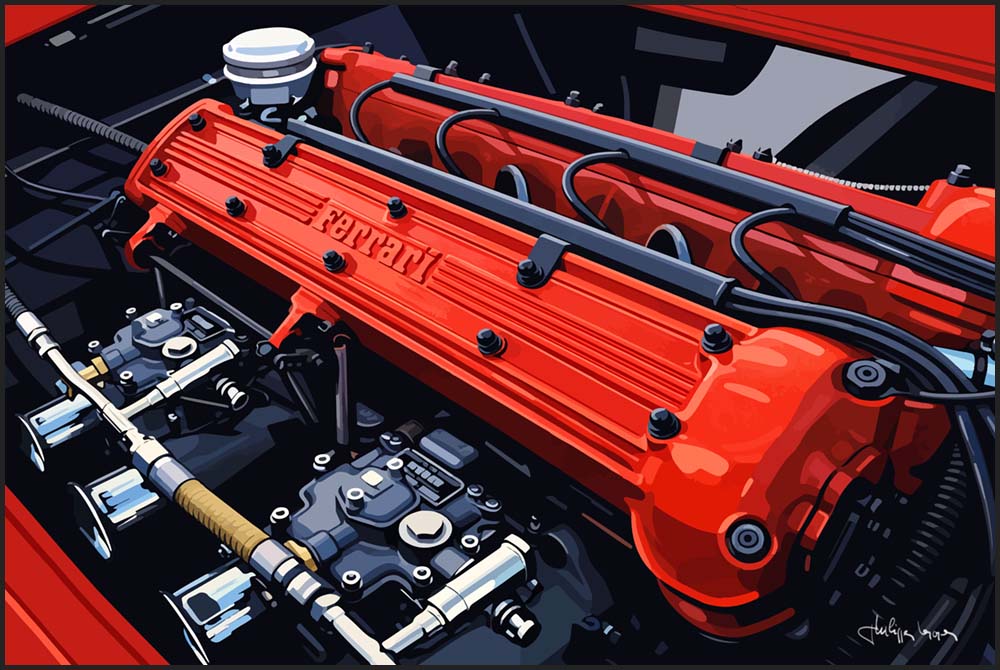

Ferrari 340 America 1952 – art print illustration

Tableau style poster technique mixte dessin/palette graphique Illustration numérique réalisée au format 80 x 110 cm environ, disponible en impression fine art toile, papier et autres dimensions… Renseignements Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“ “À partir d’une ou de photos … Read more