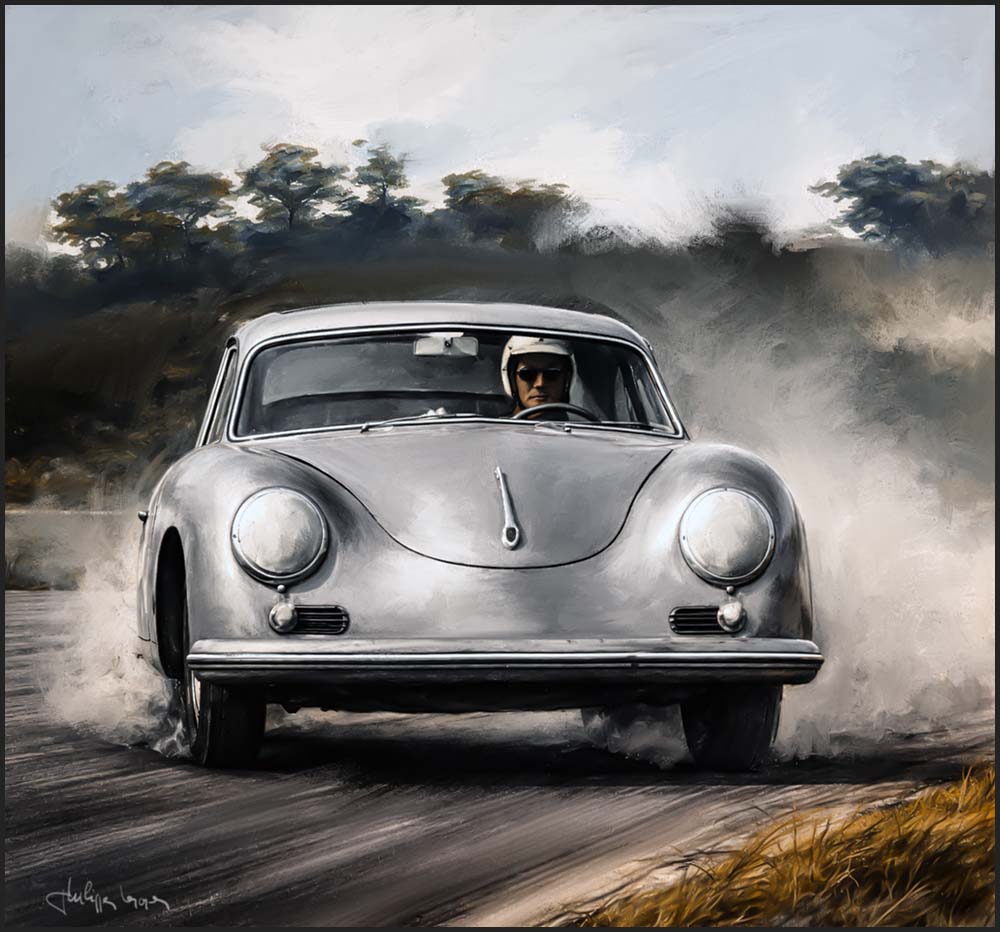

Porsche 356 sur la piste – tableau art print

Illustration mixte dessin/vectorisation/palette graphique 70 x 90 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“