admin3807

admin3807

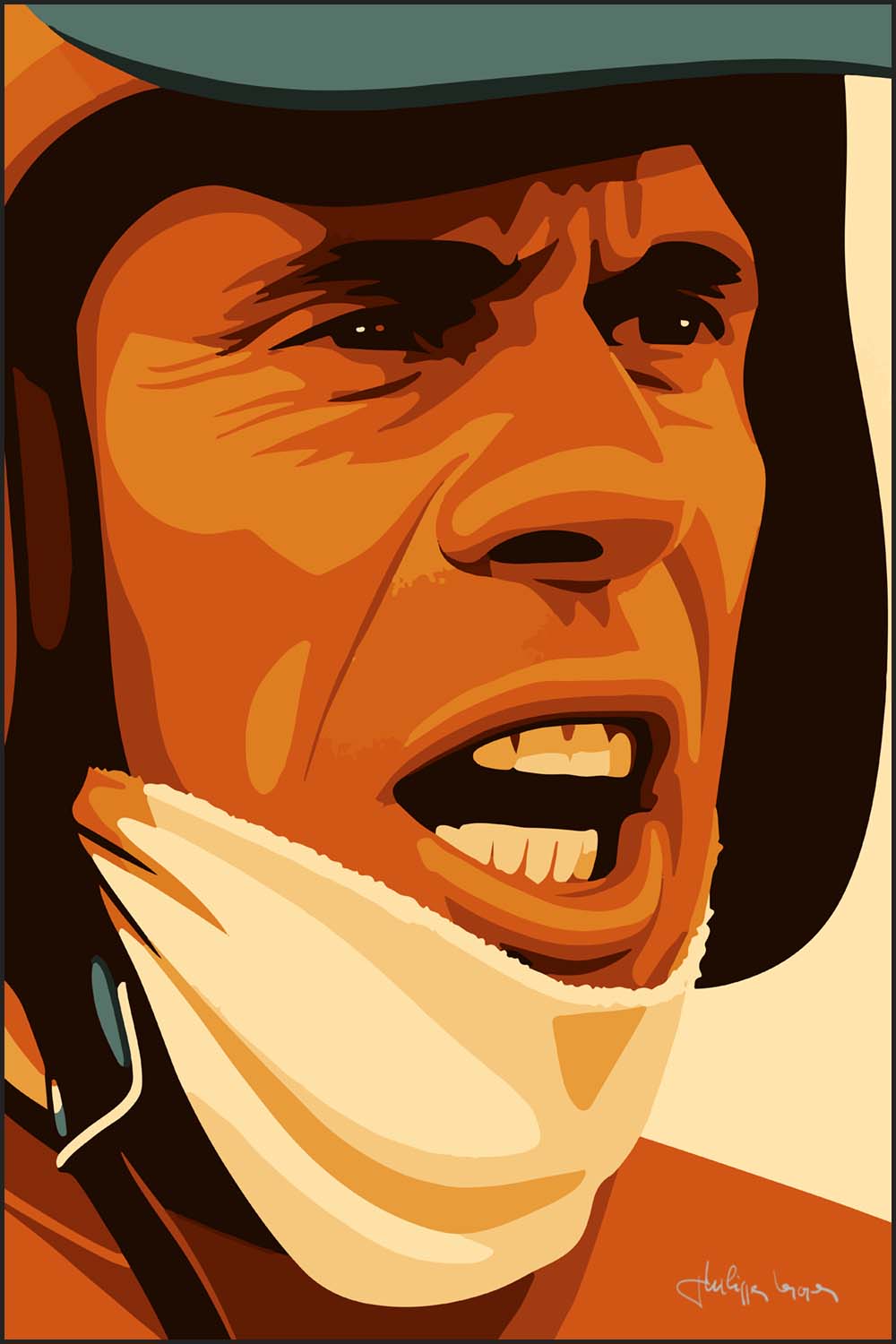

Jim Clark portrait – minimalist art print

Jim Clark illustration mixte dessin/palette graphique 70 x 120 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

Alpine Renault et Ferrari 512 B – minimalist art print

Alpine Renault et Ferrari 512 B illustration mixte dessin/palette graphique 70 x 120 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

Minimaliste art print automobile – Collection fin 2025

Illustration mixte dessin/palette graphique s’inscrit dans 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

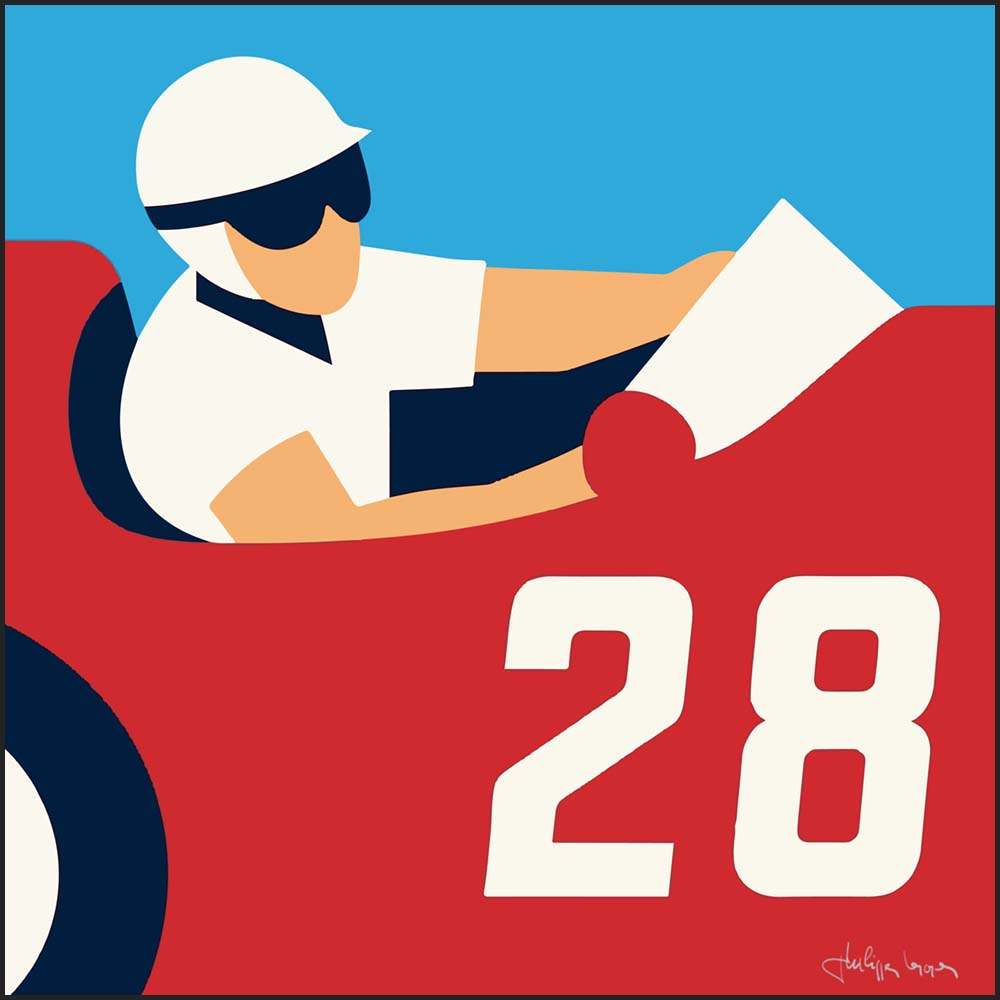

Ferrari 50′ – minimalist art print

Ferrari 50′ illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

Porsche 917 – minimalist art print

Porsche 917 illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

Porsche 917 et Ford GT40 – minimalist art print

Porsche 917 et Ford GT40 illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

Bugatti 35 – minimalist art print

Bugatti 35 illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 95 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

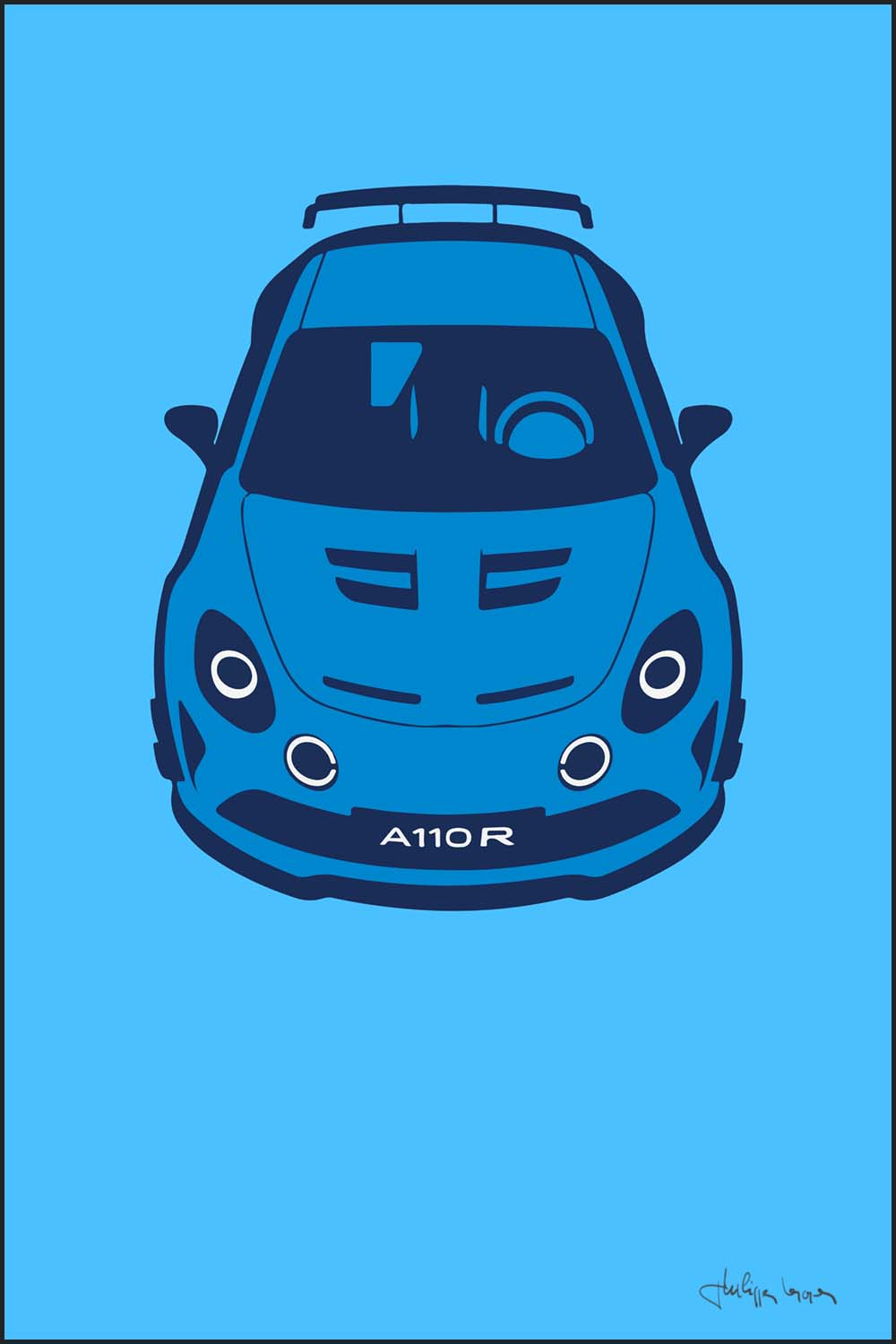

Alpine A110R – minimalist art print

Alpine A110R illustration mixte dessin/palette graphique 95 x 55 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“

Auto Union Type A – minimalist art print

Auto Union Type A illustration mixte dessin/palette graphique 85 x 85 cm Mise en couleur et transformation artistique par Philippe Lepape Pour tout renseignement me contacter au 06 78 16 68 53 (33 6 78 16 68 53) ou la rubrique “contact“